2017-08-5

匣の中のペット

《第一回のあらすじ 郊外電車の急行が止まらない駅近くの居酒屋である夜、常連客の祐美(若いウェッブライター)、越野(ギャンブル好きのサラリーマン)、薮本(土地成金)が、店の近くのガード下で奇妙な空匣を並べているおっさんの話を始めた。匣の中には眼には見えないペットがいて、誰でもタダで持って帰ってよいという。そこで祐美が、その匣をもらい受けてペットを育ててみると宣言し、その夜は別れた。》

二

それから数日後の晩、また三人が集まった。越野と薮本が先着し、最後に店に入ってきたのは裕美だった。まず越野が裕美の異変に気づいた。

「裕美ちゃん、どうしたの」

「どうしたのって、どうもしませんけど」

「いや、なんかちょっと楽しそうだし。それから、寝違えでもしたの。首痛いの。頭がちょっと傾いてない」

「そうですか。そんなには楽しくなくもないけど。首は痛くないですよ。私の心の重心はいつも定まらないから、どっちかに傾いているんですよ、きっと。そんなことより、聞きたくないですか、例のガード下のおっさんのこと」

越野と薮本は、ちょっと驚いた顔をした。裕美の発言が意外だったからだ。ガード下のおっさんの話は、すでに前回の晩で消費され、終わっていたものと思っていた。

薮本が興味深そうに聞いた。

「えっ、裕美ちゃん、行ったの、あそこに。それで、まさかあの匣を」

「もらいましたよ。だって約束したじゃないですか、私がためしてみるって」

「結局お金要求されなかった」

「ええ、まったく。その代り、一つだけ約束を守ってほしい、といわれました」

「やっぱりね、何かあるんだ。怪しいな。信用金庫の連中も、いつもいい話があるっていってくるけど、必ずなんか面倒な条件がついてくるんだよね」

「担保がほしいとか、そんなんじゃないですよ。ただ一つ、匣の中のペットを大事にしてやってほしいといってました」

越野があきれたように笑いながらいった。

「大事にって、影も形もないのに、どうしろっていうんだ」

「それはそうなんですけど、大事にすることにお金はかからないし、わかりましたと答えて、青い匣を一つもらって帰りました」

「うん、それで」

「それで家に帰ってご飯を食べてから、紙袋に入れてくれたその匣を取り出して、テーブルの上に置きました。そしたらその瞬間にミシッて家がきしむ音がしたんです」

越野も薮本も異口同音に「エッ」と声を上げた。裕美がニヤッと笑っていった。

「残念でした。違いますよ、地震ですよ。昨日震度三ぐらいのちょっと大きいのあったでしょ、あれですよ」

越野が少し苛ついて質問した。

「で、裕美ちゃん、結局ペットはいたの、いないの」

「まあ、越野さん、慌てないで。夜はまだ長いんですから、じっくり聞いてくださいよ」

「じっくりもいいけど、オチはちゃんとあるんだろうね」

「オチねぇ。あるような、ないような。まあ、越野さんが競馬で超大穴当ててひっくり返るような、そんな衝撃的なありえないオチは、ないですけどね」

「ないのか」

「じゃ、やめときましょうか」

「いや、ごめん、ごめん、聞かせてもらいます」

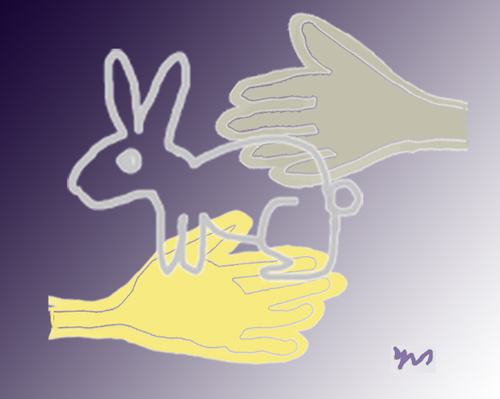

「そうです、ペットも私のことも、大事にしなくちゃ。で、テーブルの上の置いたとたんミシッと来たものだから、最近地震が多いとはいえ、なんかいるのかなーっていう感じがしてきたりもしたんです。そこで恐る恐る匣の左右に開いている丸い穴に、両手をゆっくり突っ込みました」

「ビビビッと来た」

「そんなもの来るわけないじゃないですか、ただの匣ですよ」

「なんだ、やっぱり。それがオチか」

「だから、慌てないでくださいって。ビビビッとは来なかったけれど、両手を近づけるにつれて、少し奇妙な感じがしてきたんです」

「奇妙な!」と、カウンター内のマスターが、いつになく食いついてきた。

「それが、両手で何かを挟み込むように近づけてても、右手が左手と、左手が右手と出合わないんです」

「ホラホラ、来ましたよ。祐美ちゃん魔法劇場の始まりですよ」と、越野が茶化したが、その言い方には、おびえた様子も含まれていることを、誰もが感じた。

薮本が素朴な質問を祐美になげかけた。

「えっ、でも祐美ちゃん。縦横高さ、たった三十センチぐらいの匣でしょ。なのに、手が手に出合わないというのは、どういうこと。右手も左手も、三十センチ突っ込めば、逆の穴から出てしまうわけじゃない。それが出合わないというのは、匣の中で手が消えてしまうの。それとも、想像もできない異次元空間が、匣の中で広がっているのかな」

「そんな異界はないです。正確にいうと、三十センチ四方の狭い空間ですから、両手はもちろん出合えます」

「なんだ、ウソか」と、越野ががっかりしたような、安心したように。すると祐美は、落ち着きはらって話を続けた。

「いいえ、まるっきりウソというわけではないんですよ、越野さん。右手で左手を探そうとすると、いつもの感覚より五センチぐらいかな、ズレるんでよ。ここだと思って握ろうとすると、失敗するんです。五センチぐらい届かない。へんなんですよね。宇宙が広がっているわけじゃないけど、なんか、見た目より匣の中の空間が広いっていうか、のびている気がするんです」

「それは奇っ快いですね」と薮本。

「不思議だねー」とマスター。そして越野は、さらに怯えながら、怯えを隠すように乱暴に、「そんなワケないよ、酒場の話としては面白いけど」

祐美は笑いながら返した。

「酒場の話ですよ、越野さん、そうビビらないで。ビビらせついでにもう一つけ加えると、匣の中に手を入れ続けていたら、少しずつあったかい感じが両手の平に伝ってきたんです」

薮本が真面目な顔をして尋ねた。

「それは、両手を近づけたために、体温が感じられたせいじゃなくて」

「確かに私もそれを思いました。それしかないですからね。でもね、しばらくそうしているうちに、あたたかさだけでなく、まるでウサギの毛をさわっているような、ふんわりとした手触りも両手に伝わってきたんです」

越野が訝しそうに割って入る。

「気のせいでしょ、それって」

「エッ、気のせいって今おっしゃいました、越野さん?」

越野は祐美の意外な剣幕に気圧されて、すぐに謝った。

「すみません」

「そりゃ気のせいですよ。そんなこといったら、この世は気のせいばかりでしょ。愚にもつかないラブソングいくつも無駄に創って、明日の事なんにも考えないあんなクズを、ちょっとでもいいなんて思った瞬間があったのも、結婚したいと思ったのも、みんな何から何まで気のせいです。だけど、大した仕掛けもなく、無駄なラブソングを何曲も聴いたわけでもなく、あんな空匣一つで、気のせいが起きたことが、私には面白いんです」

「そうだね」とそっけなく越野。

「えっ、そうだねってどういう意味ですか、越野さん。私の元カレがクズだったということですか。私にはクズをクズっていう権利と資格がありますが、越野さんにはありません」

「いや、違うんだ。僕は世の中すべて気のせい、という意見に賛成しただけだよ。仮想通貨や株が儲かるかもしれないというのも、最近気のせいのような気がしているから」

「今頃気がついたんですか。取引手数料で稼いでいる人たちが、あれがいい、これがいいというのを鵜呑みにして、何回も何回も株買って、手数料を払っているのって滑稽じゃないですか。儲かるかもしれないという気にさせて騙されているだけでしょ。仮想通貨も怪しさ満載でしょ。株やいろんなものの投資で儲ける秘策とか確率とかいうけれど、投資する人、株買う人のすべてが儲かるわけじゃないでしょ。儲かる人がいれば必ず損する人がいる。それが現実ですよね。それに投資とか株ってなんですか。ワケわかんない。売り買いのタイミングで、何十億、何百億っていう利益が出てしまうことがあるのは、いいことなんですか。私の時給九百八十円ですよ。半年ぐらいやって実績上げると、九百九十円になります。投資や株なんてバブルでしょ。みんなが働くことやめて、そんなものにすがりついて、世の中は進むんですか。進みっこないじゃないですか。自分が信じる企業に投資して利益が出るならまだしも、投資や株やっている人は、だいたいどんな商品でも株でも買うんですよね、上がりさえすれば。そんなことで、日本は世界は、ほんとうに大丈夫なんですか。本当に国や世界をよくしてくれる企業を見極めて投資して、利益を得るのが、投資家の役目なんじゃないですか。そうじゃなければ、単なるバクチ打ち。投資や株は経済や社会や政治に影響力大だから、そういう意味では、パチンコや競馬のバクチ打ちより、タチが悪いですよね」

「はい、ご説ごもっともです」と、越野はもうかた無しのポーズで祐美の勢いに抗わないことにした。土地成金の薮本は、祐美ちゃんは若い、青い、タチの悪い連中が実権を握る世の中で、どうやって自分を守るかが問題で、理想論では解決できないのが現実というものさ、結局必要なのは、ある程度のお金、と伝えたかったが止めた。祐美が口を尖らせて続けた。

「儲け話や証券アナリストの適当な解説はずいぶん信用するくせに、私が匣の中にペットがいる、という話は信用しないというのは、おかしいじゃないですか。金融商品や株は確かに物体はあるけれど、それは、目に見えない怪しい信用というものの代わりでしょ。あの匣だって、ペットがいるかもしれないっていう思いを生みだしてくれるんだから、どっちだって同じじゃないですか」

薮本がなだめるようにいった。

「裕美ちゃん、いいこというね、僕もそう思うよ。土地の値もどんどん下がっていくし、不動産神話が崩壊して、お金についてのいろんなことが、気のせいだった気がしてならない。また、大きな天変地異があれば、僕の土地も無価値になって、僕はきっとすぐにすっからかんになってしまう。つまり僕には本来何もないんだという気になることが、最近よくあるんだ。それより祐美ちゃんの匣の中のほうが、確かなものがいるような気がしないでもない」

「ですよね。だから人間はみんな気のせいを拠り所にして動いているんです。大した根拠もないことを、ずいぶん真面目に信じてる。ウェッブライターの仕事も、まことしやかなウソ、ウソを隠すための本当を大量生産して、アクセス回数増やすだけの仕事みたいです」

マスターが、少し固くなった空気をほぐすために、話を戻した。

「で、祐美ちゃん、ペットはどうなったの」

「そうです、ペットです。動いたんです、私の手の中で。それで私はそのペットを掬い取るようにして匣の外に出し、声を聞いてみました」

「えっ、声まで聞こえたの」

「声を聞いてみたら、湧水の湧き出し口のコポコポという音がかすかに聞こえるような聞こえないような」

「ゴボゴボですか」

「いえ、コポコポってかわいい感じです。でも、鶯が鳴き始めは下手でも、そのうちうまくホーホケキョって鳴けるようになるように、やがて意味のある言葉に聞こえてきたんです」

「なんだって」

「サムイはアツイ、パッピーはアンハッピー、ハヤイはオソイ、ダイスキはダイキライ…」

「なんだ、それ」

「わかりませんっ。とにかく、反対のことばかり言い続けていました。でも、何かを私に伝えたいっていう感じで、もどかしいっていう感じのいい方でした」

一同は、祐美の話に引き込まれながらも、もちろん全く信じるはずもなかったが、座興としてはまんざらでもないと思われた。この店の下手な酒の肴よりは気が利いた肴になりそうだとマスターも含めて全員が思ったので、祐美が持ちかけた謎を、みんなで解き明かすゲーム感覚の努力は続けられた。

越野が質問した。

「それで、祐美ちゃん、そのペット、臭いなんかしたりするの」

「はい、臭いもかいでみました。これも不思議でした。まったく何の臭いもしないんです。と思ったら、同時に、いろんな臭いがしてきたりして。大自然の中で、ほんとうに音のない静けさを感じたことはありませんか。風の中森の中や雪国の朝なんか。あの感じに似ています。あまりに静かだと、うるさいって感じることありませんか。静かなのにうるさい、無臭なのにいろいろな臭いが…」

越野がまたチャチャを入れた。

「祐美ちゃん、大丈夫、飲みすぎ? 飲みが足らない?」

マスターと薮本が、越野を軽くにらんだ。祐美は越野の声が聞こえなかったのか無視したのか、そのまま話を続けた。

「それで、今日は皆さんにお披露目しようと思いまして、実は連れてきちゃったんですよ」

マスターが唖然としながら、恐る恐る聞いた。

「祐美ちゃん、もしかして、店に入ってきたとき、心なしか首を左に傾げていたのは、肩に?」

「はい、右肩にペットを乗せて連れてきました」

祐美は晴れやかに答え、首をひねって右肩を見た。一同も見た。しかし、もちろん祐美の右肩に、何かを見つける者はいなかった。

コメントはまだありません

まだコメントはありません。よろしければひとことどうぞ!

コメントする ※すべて必須項目です。投稿されたコメントは運営者の承認後に公開されます。