2017-06-25

匣の中のペット

一

郊外電車の急行の止まらない駅の近くに、ありふれた小さな居酒屋があった。夜な夜な近所の常連が集まり、ひいきの野球チームが負けたとか勝ったとか、誰がパチンコで儲けたとか、愚にもつかない世間話で盛り上がり、各々その日の憂さを少しばかり晴らしていた。

そんな居酒屋である夜、いつもとはいささか趣を異にする珍妙な話が交わされ、いつになく満座が新鮮に盛り上がった。

会社員の越野が店に入ってきた。すでに常連の二人がいて、一人はウェッブライターを始めたばかりの裕美で、もう一人は地元の土地成金の薮本だった。

「よう、祐美ちゃん。来てたのか。楽しそうだね。いい男でもできたのかい」

「越野さんこそ、ご機嫌じゃないですか。またお金が入っちゃったんですか」

越野は普通のサラリーマンなのに、株や馬券や宝くじやロトなど、土地成金の薮本よりお金の話が好きだった。

越野は、マフラーとコートを店の壁のフックに掛けて座るなり、

「いやいや、お金はそうそう入らない。それより、駅の西側の、夜になると誰も通らないガード下で…」

薮本が越野をさえぎった。

「けったいなおっさんが…」

「そうそう、藪ちゃん、知ってたんだ」

「ぼくは地元の事情通ですからね、何だって知ってますよ。昨日駅前の郵便局長の奥さんが、カラオケで何を歌ったかも」

裕美が不満そうに割って入った。

「私を置いていかないでくださいよ、ガード下のけったいなおじさんって、何ですかそれ」

越野が裕美に説明し始めた。薮本は知っていたので、黙ってにやにやしながら、芋焼酎をロックで飲みながら聞いていた。

「それがね、裕美ちゃん、そのおっさん、変わったもの売ってたんだ。いや正確には売ってない」

「えっ、売ってるんですか売ってないんですか。まあ、いいや。ともかく、それはなんですか」

「ペット」

「普通じゃないですか、それじゃ。どうせ大きくならないウサギかカメかヒヨコでしょ。みんなすぐに大きくなるのに」

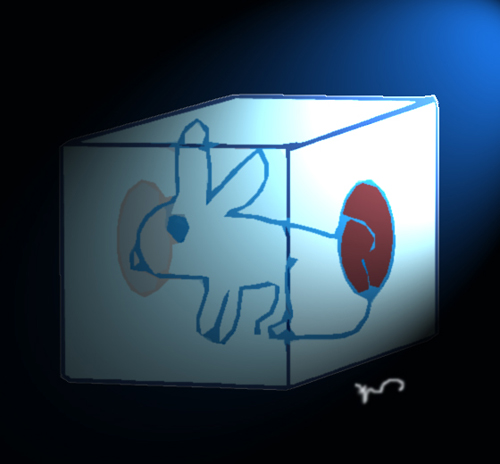

「いや、そんなもんじゃなくて、青いきれいな箱に入ってるんだ」

「ケースつきのペットですね」

「まあ、そうなんだけど」

「まあ、というのは」

「どんなペットか、姿が見えない」

「えっ、ペットの種類もわかないんですか。なにそれ。どういうこと」

「二十センチ四方の木箱には、迎え合わせに、直径十センチぐらいの丸い穴が空いてて、その中に入っているというんだけど」

「それって、手品用品の販売でしょ」

「いやいや、そうじゃなくて、ただペットが入っているというだけなんだ」

「いくらですか」

「いや、値段はない」

「じゃ、どうしろというんですか」

「それがわからないんだ。持ってけとも、持っていくなともいわない」

「うーん、困った人ですね、そのおっさん」

「僕も困ったよ。でも、値段がないっていのうが怪しい。逆にお金の臭いがしないか」

「あら、またお金ですね。それもそうですね。高級時計を道であげるっていって近づいて来る詐欺もありますからね。それはともかく、ペットがいるというのなら、何が入っているんですか。鳴き声とか、物音とか、気配とか、匂いとか、ないんですか」

「それが一切ない」

「あはは。それじゃやっぱり、何も入っていないということじゃないですか」

「まあ、そうともいえるけど、そうともいえない」

「どうしてですか」

「僕も彼にそういったら、気の毒そうな顔して僕を見て、じゃ、手を入れてみなさいっていうんだ。あのガード下の暗がりだから、箱の中がよく見えなくて、なんだか薄気味悪いな、何かがいて噛まれでもしたら、いやだなと思いながら、恐る恐る手を入れてみたんだ」

「そしたら」

「なんと」

「なんと」

「何もいない」

「なんだ。やっぱりそうですか。からかわれたというわけですね」

「僕もそう思って、彼にくってかかったんだ。ひどいじゃないか、人を騙すなんて、といったら、私は一つも騙してなんかいやしません。このペットは、つかもうとすると逃げるんです。つかもうとしなければ、この箱の中か、飼い主のそばにいつもいて、大人しくしていますよ、とぬかしやがる」

「そばにいるって、じゃ、見えるんじゃない、その人には」

「僕もそう突っ込んだら、それが見えないっていうんだ」

「そうか、それじゃあ、ものすごい速さで動いているからですか」

「いや、じっとしているんだけど、見ようとすると見えないらしい」

「もう、お手上げですね。恥ずかしがり屋なんだ」

「そう、ものすごく恥ずかしがりやなんだっていってた、おっさん」

「わかった。それじゃ、自分のそのペットは、そういうわけで、見えないとしましょう。でも、他人が見れば見えるですね」

「見えない」

「どうして」

「他人のペットは、絶対に見えないんだって」

「それなら、彼が持っているペットは、誰のペットなの」

「それを持ち帰った人のになるんだって」

「まあ、いいや。そういうペットがいるとしましょう。それなら、そのペットは何の役に立つんですか」

「僕もそれを聞いた。何の役にでも立つそうだよ」

「たとえば何の」

「それはなかなかわからないという」

「わからないのに役に立つ?」

「そう、そう」

「なんの役に立つのかわからないのに、役に立ったとはいえないじゃないですか」

「まあ、そうともいえるけど、そうともいえない」

「それで納得したんですか、越野さん」

「うん、できないから、聞いたんだ。ちょっとわかりにくいから、具体例で説明してほしいって」

「そうそう」

「そうしたら、あなたが自転車に乗っていて、ドブにはまって倒れて怪我をしたとしますね。そのときに、ドブにはまるように悪戯するのがそのペットなんです、というんだ」

「そんなペット、ロクなもんじゃない」

「そう僕も、ロクなもんじゃないといったら、おっさん、待ってください、あなたはドブにはまったお陰で、次の角で曲がるタイミングがズレて、ダンプカーにひかれなくてすむんですよ。だから、ペットのお陰なんです。役に立つんです、といううんだ」

「そりゃ、ドブにはまらないときに何が起こるかわからないから、なんとでもいえますよね」

「そう、僕もそういった。そしたら、ダンプにひかれるということが、実際に起こってみないと、このペットの存在がわかないようでは、困りますよというから」

「というから?」

「まあ、確かに、それもそうだね、と答えた」

「なあんだ、丸め込まれたんだ、ダメだな越野さん、もっと突っ込まなきゃ」

裕美に責められている越野に加勢しようと、そこまで黙っていた薮本が口を開いた。

「ぼくもそんな感じでおっさんに説き伏せられてしまいそうになったから、こう切り返した。それじゃ、お守りといっしょだね。交通安全のお札買って、その帰りに事故に遭ったら、大事故にならなかったのはお札のお陰、という方便と同じだって」

「うんうん、いいですね、薮本さん」

「でもね、また逃げられた。お守りとはまったく違うんです。箱の中のペットには命があるんです、というんだ。それじゃ、飯も食うし酒も飲むの、と聞いたら、それはわからないけれど、栄養は必要みたいです、といってた」

「栄養って、なんですか」

「それもわからないらしいんだ。あるときはかわいいと思うことが栄養になり、あるときはこいつめと思うことが栄養になるという」

「まるで子供みたい」

「ぼくもそういったら、似ているかもしれませんと、当然の事実かのようにいうから、まいったね」

雲をつかむような話にいらいらし始めた裕美が提案した。

「このままじゃ埒があかないから、そのおじさんからペットをもらってきて、誰かがちょっと育ててみたらいいじゃないですか。そしたら何かわかるかもしれない」

越野も薮本もそれがいいと頷いた。そして越野がいった。

「裕美ちゃん、まず君からどうだい。その後でぼくたちもやってみるから。この前彼と別れたばかりで、退屈しているんでしょ」

するとレモンサワーを飲み干した裕美が、はあーとため息をついてから答えた。

「相変わらず越野さん失礼ですね。でも、面白いから、ちょっと飼ってみようかしら。記事のネタにもなるかもしれないし。今度その結果を報告しますよ」

この種の約束は、その日の酒興に供するだけで、実際に履行されることなどないのがふつうだが、裕美には失恋の痛手を紛らわすために、好都合な遊び道具になりそうな予感がした。

(つづく)

1件のコメント

裕美ちゃんはペットを飼うことになるのでしょうか?

失恋の痛手を負うくらい、

若い頃の自分は、真面目に人と向き合っていたであろうか、

と過去を振り返る。

コメントする ※すべて必須項目です。投稿されたコメントは運営者の承認後に公開されます。