|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 多川麗津子 (以下多川) | 鬼海さんは何十年、撮り続けてこられたのですか? |

|---|---|

| 鬼海弘雄さん(以下鬼海) | 1973年から撮り始めたから、写真家になってもう40年かな。 |

| 多川 | これからこういう写真を撮りたいというような考えは持たれますか? |

| 鬼海 | 市井の人々の写真、町の写真、そしてインド。自分はずっとこの3つの写真を三つ編みにして縄をなうように撮り続けてきた。だから、これから何を撮りたいとかそういうのはないかな。町の風景写真、インドやトルコの写真、たとえ人は写っていなくても、そこに人がいる、人が生きている息づかいが見える。人を撮るときは、裸の人間の目で見ておもしろいと思えるか。そういう写真を撮り続けたいと思う。それだけですよ。 |

| 多川 | あの浅草ポートレイトでは、1日に何人くらい声をかけられましたか? |

| 鬼海 | 1人か2人だね。 |

|

|

| 多川 | 話をした後で撮影するんですか? |

| 鬼海 | それはもちろんそうだね。どこから来たとか何してるとか、その人の話を聞きながら、ちゃんと自分の中にその人の存在が作られないうちはレンズは向けない。 |

| 多川 | 道行く人に自然に声をかける、そこに居る人の輪にすっと入っていけるというのも写真家の条件のような気がします。 |

| 鬼海 | 絶対にそうだね。見知らぬ人に平気で声をかけられないようでは写真家にはなれないから。 |

| 多川 | 膨大な数のポートレイトですが、ひとり一人の顔、どんな人だったか、どんな話をしたのか、今も思い出せますか? |

| 鬼海 | それはもう鮮明に、自分の頭に残っているよね。風の強い日だったとか、ものすごく寒かったとか、その時の感覚と一緒にどういう人だったかがすーっと思い起こされる。 |

|

|

| 多川 | たとえば、「おもしろい人」という視点だと、見かけの強烈さで選ぶことになります。ポートレイトの中には、「27匹の狸」をしめて作られたコートだからという男、皮装束の男など、かなり際立ったファッションの人も登場しますが、鬼海さんはどういう視点で「撮る人」を選ばれたのか... |

| 鬼海 | 浅草という土地柄、かなり突飛な恰好の人は沢山見かけられるけど、それだけでは撮らない。着ている物がその人の皮膚のように一体化して見える、あるいは、その人が秘めている「何か」がヤニのように人体から染み出して、なおかつ神々しい人。つまり、自然じゃないとダメ。 |

| 多川 | その突飛な服装、唐突な違和感すら自然に見える人、ですか。 |

| 鬼海 | 見るからにヘン、おもしろいだけだと、そこで終わる。写真を見て、反射的に笑って、それでおしまいだよね。想像力も思考も何にも動かない。僕が人を撮るときには、変わっているとかどうとか、キャラクターだけでは決して選ばない。この人を撮ることで「人類とは何か」という謎に迫れる、人間というものの本質を考えさせられる“何か”を持っている人に呼応して撮る。何というか、そこには必然性があるんだよね。 |

| 多川 | 確かに、ひとことで人の写真といっても、グラビア写真とかアイドルの写真集を見て「人類とは何か...」までは行かないですもんね。 |

| 鬼海 | 普通に街を歩く人にキャッチセールスみたいに声をかけて撮ったとしても、それが写真になるかといえばそうはならない。写真家が人を撮る目線は、特別視でも客観視でも蔑視でもない、上でも下でもない同一線上。なぜかというと、人を撮ることで、撮られているのは自分でもある。写真には、必ず他者と自分との関係が写るから。 |

| 多川 | なるほど。確かに、その写真には写っていないはずの写真家の目線、撮る側と撮られる側との関係性が現れるものなんですね。だから、とくに写真に詳しくなくても、同じ風景や人を撮った写真であっても、興味の持てるものと持てないものの違いがくっきり見えます。 鬼海さんが人を撮るときの信条というか、これだけは絶対にしないという誓いはありますか? |

| 鬼海 | スキャンダラスな写真、面白半分なからかいや風刺、諧謔という目線では絶対に撮らない。いわば、僕がこの人の人生で、この人が僕の人生であってもよかったのかもしれないと思える人を撮りたい。海外、インドやトルコで撮っているときにいつも不思議な感覚にとらわれる。僕がこの地に生を受けていたら、僕は彼だったのかもしれないという。人を撮るというのは、その人の中に自分を見るということ。すなわち、人間を見るということなんだね。 |

|

|

| 多川 | 客観的に見るというのとは、構え方が違いますよね。 |

| 鬼海 | まずもって、客体としては見ていない。この「ポートレイト」に写っている人々は、被写体という人の姿を借りた自分、自分の分身にも思える人なんだね。 |

| 多川 | 以前、海外の女性フォトグラファーがロシアの十代の娼婦達を撮った写真を見たことがあるのですが、わたしはその写真に、撮る側と撮られている女の子たちとの隔たりを感じて、つまらないと思ってしまった。そこに写っている彼女たちの現実はつまらないとか面白いという次元の問題ではないのに。 先ほど鬼海さんが言われた「僕がこの地に生を受けていたら、僕は彼だったのかもしれない」という言葉を聞いて、なぜ自分がつまらないと思ったかがわかりました。わたしはその女性写真家が撮った写真に、写真家自身と彼女たちとの関係性が見えなかった。「世界にはこんなに悲惨で可哀相な女の子たちがいる」というメッセージはわかりましたが、どこか「他人ごと」のような憐れみを感じてしまったからかもしれません。 |

| 鬼海 | たとえば、ショッキングな写真を見たときの自然な感情として「自分はこうはなりたくない」というのがあるでしょ? そうなると、人間の想像力はそこで止まるんだよ。だから絶対に人を撮るときには、誰もがそこに「生きるということ」「人間というもの」を思わされ、人間とは何かを問うようなディグニティー(尊厳、威厳、品位)がなければ表現にはならないんだよ。 |

|

|

| 多川 | ホームレスや娼婦街といった一般の社会からはタブー視された人々、あるいはセックス、暴力、金にまみれた知られざる闇社会を写した写真は、確かに衝撃的で鮮烈なインパクトを与えます。でも、そういう写真と写真表現との違いは、自分と写っている人との間に「違い」を見てしまうということなのかも... |

| 鬼海 | 「そうはなりたくない」という拒絶も、インパクトだからね。 普遍、普遍と繰り返し話しているけど、「普遍とは何か」を哲学的な言葉でいうと、否定と肯定を同時につかまえるってことなんだよね。 |

| 多川 | そうはなりたくない。だけれども、そうなるかもしれない自分がいる。人間って、人生って、なんなんや...と。 ただ、いくら普遍性といっても、いきなり人生を肯定する希望に満ちた表現というのはありきたりすぎて心は微動だにしない。そこで、やはり必要なのは、その作者ならではの独特の斬り口、表現者のオリジナリティではないかと思うのですが、どうでしょうか? |

| 鬼海 | それはもう写真に限らずどの分野でも、情報技術がこれだけ発達すると誰もが分析的に評論家的になっちゃって、そこそこの物は出せるようになる。ではなくて、それこそ太陽のようにあたりまえにあるものを自分に引き寄せて考え続けるとか、そういう無駄な発想に掻き立てられる自分があるかどうかが、その人独特の何かになるんじゃないかと思うけどなぁ。たとえば、あなたなら大阪で生まれ育ったとか、僕で言えば山形の田舎の村で田んぼに囲まれ蛙の声を聴きながら育ったとか、その人それぞれに拳付きの記憶があるわけだよ。 そういう捨てきれない自分があるから普遍という地点にいけるんだよ。 それを多くの人はいきなり「普遍的な表現とは?」「オリジナリティとは?」みたいなところを知ろうとする。豆を見ないでね、豆乳と豆腐の関係性を考えても「豆腐とは何か」の原点なんてわかるわけないんだよ。 |

|

|

撮影協力/大庭佐知子・Luigi Clavareau

人と町の体温、むき出しの存在感を写し取る。ライフワークの決定版写真集。

40年以上にわたって、強烈な存在感と詩情をあわせ持つ浅草の人々を撮り続けた「PERSONA」、人の営みの匂いを写し出す町のポートレイト「東京迷路」「東京夢譚」、鬼海弘雄のライフワークであるこの2シリーズから精選した作品に未発表写真を加えた、氏の集成ともいえる写真集。

40年以上にわたって、強烈な存在感と詩情をあわせ持つ浅草の人々を撮り続けた「PERSONA」、人の営みの匂いを写し出す町のポートレイト「東京迷路」「東京夢譚」、鬼海弘雄のライフワークであるこの2シリーズから精選した作品に未発表写真を加えた、氏の集成ともいえる写真集。

| 017 写真家・鬼海弘雄さん Interview | |

|---|---|

| 第1回 ハミ出す覚悟があれば、誰でも表現できる。 | 2014年1月6日更新 |

| 第2回 被写体は、自分の分身。 | 2014年1月25日更新 |

| 第3回 言葉がなければ、写真にならない。 | 2014年2月5日更新 |

| 第4回 写真表現の筋道。 | 2014年2月25日更新 |

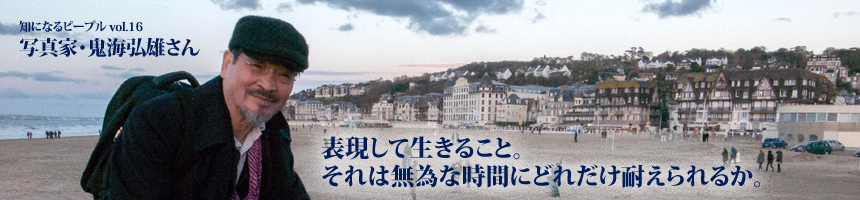

1945年、山形県生まれ。法政大学文学部哲学科卒業後、トラック運転手、遠洋マグロ漁船乗組員、暗室マンなど様々な職業を経て写真家になることを決意。以来、写真表現の追求に身を投じ、1973年より浅草で出会った人々を撮り続けている一連のポートレイト群『PERSONA』、独自の視点で町を写し出したシリーズ『東京迷路』『東京夢譚』で、一躍その名を知られるようになる。『東京ポートレイト』はこの2シリーズから精選した写真に未発表写真を加えたもの。また、故郷の山形に通底するイメージを長期にわたって追い続けるインドとトルコのシリーズも継続中。

![]()

- 020

五味太郎さん×

イシコさん - 2016020

- 019

作家

平野啓一郎さん - 2015019

- 018

疫学者・作家

三砂ちづるさん - 2014018

- 017

写真家

鬼海弘雄さん - 2014017

- 016

劇作家

平田オリザさん - 2013016

- 015

フリーライター

井上理津子さん - 2013015

- 014

政治活動家

鈴木邦男さん - 2013014

- 013

歌手

八代亜紀さん - 2012013

- 012

社会学博士

大澤真幸さん - 2012012

- 011

カルーセル麻紀さん - 2012011

- 010

政治学者

原武史さん - 2011010

- 009

社会学者

宮台真司さん - 2011009

- 008

ノンフィクション作家

佐野眞一さん - 2011008

- 007

精神科医

春日武彦さん - 2011007

- 006

AV監督

村西とおるさん - 2011006

- 005

芸人/漫才協会名誉会長

内海桂子さん - 2011005

- 004

株式会社リナックスカフェ 代表取締役

平川克美さん - 2010004

- 003

映画監督

塩屋俊さん - 2010003

- 002

セラピューティック・トレーナー

白石宏さん - 2010002

- 001

生活哲学家

辰巳渚さん - 2010001

1件のコメント

鬼海さんの言葉を読みながら頭によぎったのはダイアン・アーバスのことでした。

『人を撮るというのは、その人の中に自分を見るということ』

という氏の言葉には、私が感じた、アーバスが自死へ向かうまでの破滅的な行動とフリークスと呼ばれた人々へ向けた自身の闇の目と理性と良心の写真への結論のような気がしました。

企画、編集の方々へ素晴らしいインタビューの感謝を申し上げます。

コメントする ※すべて必須項目です。投稿されたコメントは運営者の承認後に公開されます。